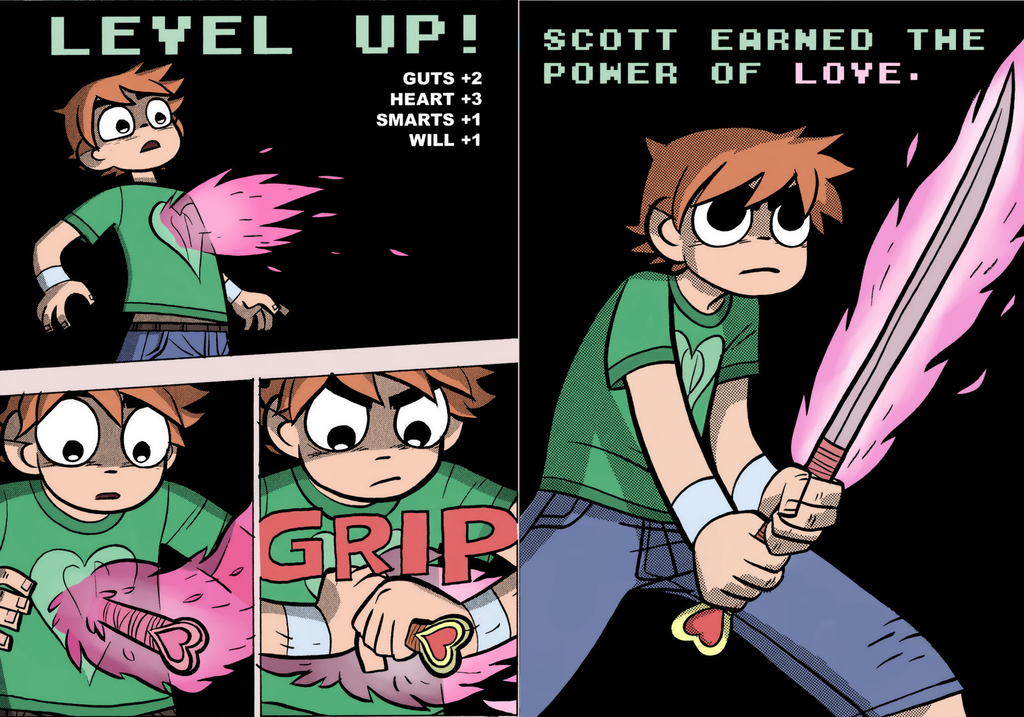

Pendant vingt six mois j’ai été chatouillé, agacé, tiraillé par la sensation d’être à l’orée d’un “prochain niveau”, d’un palier sur le point d’être gravi. Sensation d’autant plus frustrante que lorsque j’en parlais, mes coaches se contentaient d’un “le prochain niveau, tu y es déjà” ou d’exercices pour me ramener dans le présent.

Je comprends. En tant que coach je fais la même chose. Je rappelle à mes clients que chaque pas compte, que seul est importante l’étape à laquelle ils en sont. En tant qu’individu, c’est une tension insoutenable que de sentir que l’on est sur le point d’atteindre autre chose, un nouvel état, de savoir qu’il sera meilleur, et d’ignorer à la fois quand il arrivera et comment accélérer sa venue.

Le secret est sans doute qu’il n’y a rien à accélérer et tout à laisser venir, à accueillir et à vivre mais la patience est un difficile apprentissage, sans doute encore plus dans une culture de l’accélération, de l’immédiateté et du progrès à grande vitesse, dominée par la certitude que “qui n’avance pas recule”.

Cet été, après (ou pendant ou grâce, ces choses-là sont rarement linéaire) un douloureux épisode dépressif (seul face à moi-même, isolé volontaire sur l’île de mon existence) j’ai atteint – il semblerait – cet autre niveau. Calme et patience, rigueur de la régularité, effort de la concentration ininterrompue, sommeil suffisant, surtout, je le répète, patience, dirigent cet état.

J’ai pris pour un paradoxe, au lendemain d’avoir annoncé à mes thérapeutes que je n’avais plus envie de partir, de rêver d’un départ pour Montréal. Après avoir fini de m’installer, j’en rêve à nouveau et je réalise que loin d’être un paradoxe, c’est une confirmation. Mes rêves, comme pour me conforter dans mon intuition, me ramènent dans mon “chez moi” symbolique.

Moins enclin à courir après autre chose, je regarde la liste des projets que je veux accomplir, vérifie qu’ils résonnent avec mon essence, qu’ils vibrent à l’unisson de mon noyau existentiel, et les suit. Chose nouvelle, je m’octroie des temps de jeu comme des respirations nécessaires pour à la fois m’émerveiller et laisser de l’espace à la relâche cognitive.

Je réalise que j’avance plus vite seul, et mieux, et que je vais sans doute plus loin quand je n’ai pas les autres à attendre. Si je devais traverser l’Atlantique à la voile, ce serait en solitaire. Je reconnais la valeur du groupe mais je vois aussi les distractions qu’il encourage et mon tempérament aime l’immersion. Je lis et relis et rerelis Deep Work et j’y trouve le reflet de ce que je pressens depuis toujours. Je m’imagine en gardien de phare, perché sur un rocher inaccessible, heureux de me consacrer à ma tâche, celle que j’ai choisie ou celle qui m’a choisi – difficile à savoir.

“Tu es dans ta navette, il n’y a pas de place pour moi”, m’a soufflé Renard en me voyant m’éloigner. Je n’ai rien pu faire qu’acquiescer et réaliser qu’il m’a fallu 35 ans pour accepter que ce soit le cas, que je m’étais propulsé dans l’espace intersidéral sans copilote et que si je tournais de temps à autre autour d’une lune c’était seulement pour profiter du champ gravitationnel afin de préparer ma prochaine propulsion.

Accepter qui je suis. Accepter ma compétence. Accepter que ce soit assez.

Coralie, récemment, sans le préméditer, a contribué à mon apaisement.

Et j’écris. Comme je n’ai jamais écrit. Avec sérénité, texte après texte, sans discontinuer, avec la confiance d’aller exactement là où j’ai besoin d’aller.

Je profite de cette délicieuse sensation d’être là où je voulais arriver. Je sais qu’un autre pallier m’attend, plus loin, plus tard. Ce n’est pas le moment d’y penser. Je viens d’achever de gravir ce pic, j’ai atteint ce sommet et je suis bien décidé à en apprécier la vue.